Загрузка

Информация

Закрыть

X

Главная страница / Рубрики / Человек ЖАМ / АРХИТЕКТУРА ТИШИНЫ: БЕСЕДА С АРАМОМ ГАЛСТЯНОМ О ЦВЕТЕ, ВРЕМЕНИ И СВОБОДЕ

АРХИТЕКТУРА ТИШИНЫ: БЕСЕДА С АРАМОМ ГАЛСТЯНОМ О ЦВЕТЕ, ВРЕМЕНИ И СВОБОДЕ

Человек ЖАМ / 16.07.2025

Беседовала Анна Гиваргизян, главный редактор журнала «Жам».

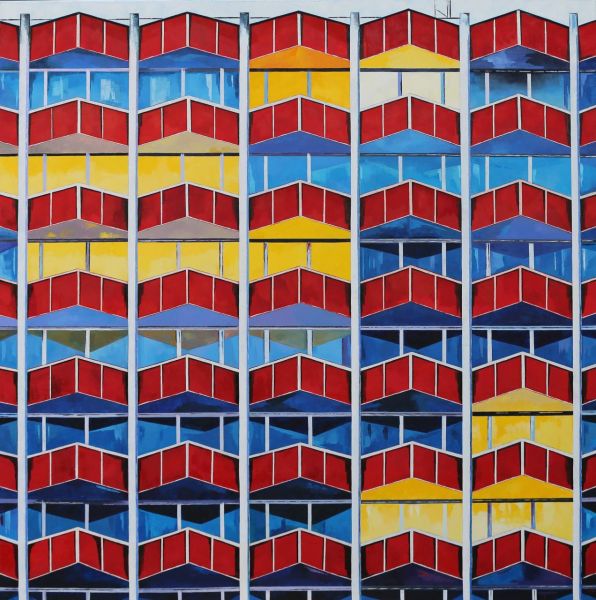

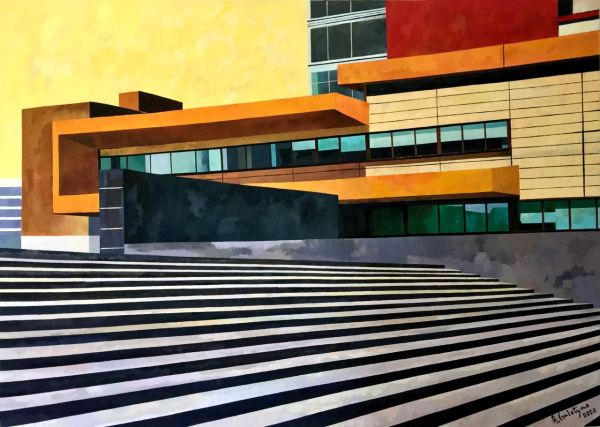

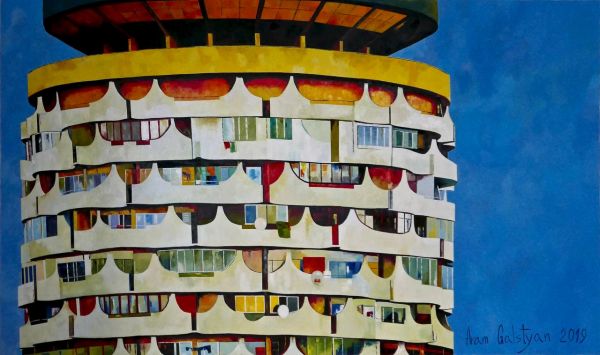

2025 г. В его картинах бетонные фасады обретают поэзию, а городская обыденность — сакральную глубину. Арам Галстян, художник между Арменией и Германией, создает не просто изображения зданий — он фиксирует следы человеческих судеб в камне и штукатурке. Его творчество — медитация о времени, сопротивляющаяся нервному ритму современности. В этом диалоге мы говорим о корнях, музыке, свободе и тихом подвиге сохранения памяти.

I. Биография и художественное становление

— Ваш творческий путь начался в Армении. Как повлияла армянская школа изобразительного искусства, традиции миниатюры и церковной живописи на ваше восприятие формы и цвета?

— Думаю, это влияние было в значительной степени независимым от конкретных личностей или произведений. Рождаешься в Армении, взрослеешь в армянской среде — видишь ее на улицах, в музеях, в книгах, в домах людей. Впитываешь так называемое «армянское» каждую минуту. И, наконец, видишь природу, невероятно многослойную. Солнце Армении и цвета нашего горного ландшафта оказали колоссальное влияние на мое цветовосприятие. В студенческие годы мы с тремя друзьями копировали армянские миниатюры для армянской общины в США — так зарабатывали на жизнь. Тогда, наверное, даже во сне рисовали работы Рослина — вот как много мы копировали! Уверен, чувство гармонии развилось во мне именно в тот период.

— Вы совмещали карьеру хорового певца (бас-баритона) и занятия живописью. Как музыка повлияла на ваш визуальный язык? Есть ли в ваших работах ритм, полифония, гармония?

— Да, я пел в нескольких хорах. Хоровое искусство невероятно расширяет горизонты и воспитывает качества, без которых я, вероятно, не смог бы создавать то, что создаю. Вообще, я сторонник мысли, что любой человек должен получить определенное музыкальное образование. Соприкосновение с музыкой не проходит бесследно. Сейчас я преподаю изобразительное искусство подросткам и почти безошибочно могу определить, соприкасается ли человек с музыкой. Они выделяются. В моих работах присутствует все то же, что и в музыке. Вне зависимости от моего искусства, изобразительное и музыкальное творчество неразделимы. Иначе и быть не может.

— В 2002–2003 годах вы получили стипендию «Mecklenburg inspiriert». Как этот опыт изменил ваш взгляд на европейское искусство? Было ли столкновение армянской и немецкой традиций для вас конфликтом или синтезом?

— Однозначно синтез. Для меня этот контакт никогда не имел потенциала конфликта. Получив академическое образование, ты уже готов к подобным «столкновениям». Конечно, столь длительный и интенсивный опыт — уникален: совершаешь новые открытия, видишь искусство в его естественной среде. Масштаб и качество воспринимаемого достигают таких величин, что требуется время и силы, чтобы заново систематизировать все в голове. Для любого художника, живущего в Армении, жизненно необходима возможность свободного перемещения и доступа к мировому искусству. Даже просто прогулки по улицам и наблюдение за людьми уже что-то меняют. В мое время сама мысль о полёте в Европу казалась фантастикой. — Вы учились у Фейнберга Саркисяна. Что именно вы переняли из его метода? Как частные уроки отличались от академического образования в Ереване?

— Фейнберг Саркисян был руководителем моей дипломной работы, а в последующие два года — учителем и другом. Меня завораживали его цвета и картины, буквально вылепленные густыми, почти рельефными слоями краски. Несколько лет я пытался освоить его технику. Позже, в Германии, постепенно «освободился» от этого и нашел свой стиль — что было естественно и необходимо. Ведь искусство — не в копировании учителя. Разницу не так легко сформулировать. То, что дало академическое образование, я не получил бы у него. Но без той базы я не был бы готов к тому, что давал Ф. Саркисян. Вообще, не стоит воспринимать те два года буквально как занятия по расписанию.

Это было время, когда мы — несколько студентов и он — проводили целые дни в мастерской, многому учась друг у друга, даже не осознавая, что проходим процесс художественного созревания. Образно говоря, это напоминало мастерскую Средневековья или Ренессанса, где ученики и мастер работали вместе. По крайней мере, атмосфера была схожей. — Почему после графики и живописи вы решили изучать специальную педагогику в Ростоке? Как педагогика повлияла на ваше искусство?

— Я хотел преподавать в Германии, но мой армянский диплом не признали. Я предполагал, что специальная педагогика даст мне иные навыки работы с «проблемными» детьми. В итоге получил прагматичное решение: немецкий диплом, дающий право преподавать. Оба соображения были верны. Уже более 13 лет я преподаю в Гимназии, веду курсы изобразительного искусства. Это общеобразовательная школа с художественным уклоном, где можно углубленно изучать искусство. Ежедневное общение с молодежью придает мне сил, держит в пульсе времени. Их работы часто восхищают меня, дают новые импульсы. Пребывание в их среде — словно легкий зефир. Конечно, это и тяжелая, ответственная работа. И еще: преподавание дает мне полную финансовую независимость от «клиентов» и галерей. Я свободен от жестокого ярма угождения рыночному вкусу. Влияние педагогики могу описать одним словом: СВОБОДА. Звучит пафосно, но так я чувствую.

II. Философия искусства и творческий метод

— Вы говорите, что «банальное внезапно становится значимым». Как вы находите поэзию в утилитарной архитектуре, особенно в панельных домах?

— Пейзажем я никогда особенно не увлекался. Всегда избегал пребывания на природе. Не поймите меня превратно: я ценю ее. Однако моя зона комфорта — урбанистическая среда. Все началось в 2007 году в Ереване. Я стоял у кинотеатра «Россия» и смотрел на «миллиметровку» по адресу Агатангехоса 7. Прикованный, я не мог оторвать взгляд. Одно окно, один балкон — и целая планета казалась подаренной мне. Кто теперь живет в том доме? Например, в квартире, где балкон сохранился в «оригинальном» состоянии? Наверное, пожилая женщина, бывшая учительница. Сколько дверей ей пришлось оббить? Как счастлива она была! С девяностых все изменилось. Жильцы стали «украшать» свои секции, не осознавая, какой вид создают. И все же я вижу в этом особую поэзию. Тот день стал переломным. Никогда не жив в панельном доме, я всегда испытывал к ним симпатию. Не знал никого, кто разделял бы эту любовь, пока не обнаружил, что моя близкая подруга, профессор Катя Кох, питает такую же страсть к социалистическому модерну. Я был счастлив найти своего человека.

— Ваши работы рождаются медленно, слой за слоем. Это попытка «вписать замедление» в картину? Или поиск идеальной формы?

— Это и тихое сопротивление спешке мира, и вечное стремление к гармонии, и поиск формы, которая дышит. Моя техника — это разговор с материалом, требующий терпения. Работая мастихином, часто над крупными полотнами, я вступаю в диалог со временем: каждый слой краски должен обрести устойчивость, прежде чем коснется следующий. Пока один холст отдыхает, другой рождается в эскизах — я ищу композицию, палитру, тот самый фрагмент реальности, что достоин превратиться в метафору. Тысячи снимков из моих странствий — не архив, а живая почва для этих поисков. Возможно, это и свойство натуры: в мастерской я намеренно замедляю шаг, будто оттягиваю миг, когда произведение покинет стены. Совершенство? Оно недостижимо, как горизонт. Но я верю, что цвет и мастерство руки могут к нему приблизить. Картина, выношенная месяцами, не позволит пройти мимо себя равнодушно — в ней остается пульс времени, вложенного в каждую линию. Это не педантичность ради порядка: кисти, краски, безупречные края холста — лишь условия для тишины, в которой рождается смысл. Так устроен мой ритм: ночь, замкнутое пространство, полное одиночество. Лишь так можно услышать голос холста. Посторонние взгляды разрушают эту хрупкую вселенную.

III. Сохранение памяти

— Расскажите о восстановлении мозаики в Ехегнадзоре: почему именно она, какие были трудности?

— Я родом из Ехегнадзора.

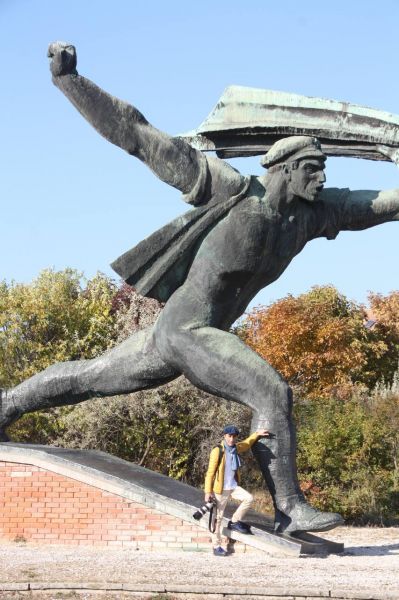

Музыкальная школа, которую я посещал, находилась рядом с мозаичной каскадной стеной. Она всегда ласкала мой взгляд, хотя пребывала в запустении — изображение разглядеть было невозможно. Я не мирился с равнодушием. Желание сделать что-то хорошее для родного города было велико. Я оказался в нужном месте в нужное время: мэр пообещал рабочих, мой друг-художник Геворг Бабаханян согласился выполнить работы безвозмездно, родственники предоставили кров. Я собрал средства на материалы. Люди подходили, рассказывали истории о создании мозаики! Выяснилось, что в подвале одного жителя хранились смальтовые камни, оставшиеся с 1981 года. Человек взял их домой — авось пригодятся. И вот, спустя почти 40 лет, они пригодились! Увы, мозаику не сохранили — сейчас она снова в плачевном состоянии. Добавлю гротескный штрих: автор мозаики В. Мовсесян, посетив родину, предложил мэру... сбить свою же работу и покрасить стену в цвета триколора. Это редкий случай, когда радуешься отсутствию средств у властей! Во всех путешествиях я часто внутренне радуюсь бедности — иначе сохранилось бы куда меньше. Посмотрите, что мы теряем в Ереване. Надо осознать: западный турист едет в Армению не за небоскребами. — Как местные жители отнеслись к проекту? Планируете ли подобные реставрации в других городах? — Многие обрадовались, словно им вернули дорогой момент из прошлого. Но равнодушие восторжествовало. Конкретных планов пока нет — проблема в занятости и отсутствии средств. В будущем обязательно реализую новые проекты. Рад, что зафиксировал то, что смог — храню эти фото как святыню. Однажды они точно понадобятся, когда эти мозаики исчезнут. Увы, часто они оказываются на чьей-то частной территории: подойти нельзя, сфотографировать нельзя, а снести — пожалуйста. Не раз сталкивался с агрессией, даже с полицией. В постсоветских странах какая-то иррациональная паранойя: человек с фотоаппаратом сразу подозревается в шпионаже. Варианты «хобби» или «документирование наследия» даже не рассматриваются.

IV. Путешествия и культурный контекст

— В ваших работах есть влияние ковровых орнаментов и абстракции. Как вы балансируете между фигуративностью и абстракцией?

— Если речь о мотивах архитектуры, то я не стремлюсь к абстракции сознательно. Я беру формы и линии, которые уже существуют — их нужно просто разглядеть. Я «убираю» лишнее, и без того ясное. Издалека они напоминают армянские ковры. К абстракции я чаще прибегаю в выборе цвета, держа в уме палитру армянских ковров. Мои портреты — фигуративны. Я люблю баланс между жанрами: так не устаю, и глаз отдыхает, переключаясь с одного на другое.

— Вы фотографировали в Северной Корее, Узбекистане, Эфиопии — что вас привлекает в «закрытых» или архаичных обществах? Как это отражается в живописи?

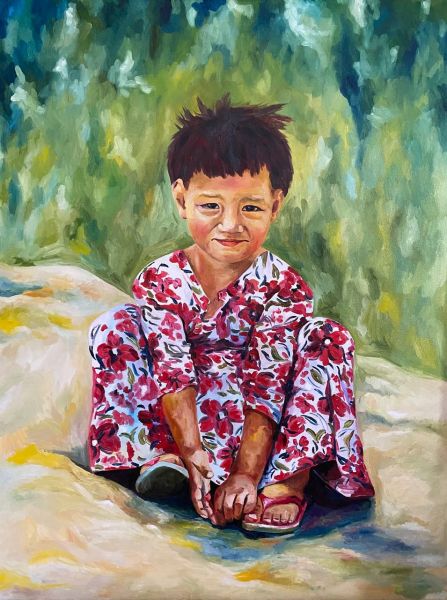

— Так называемые закрытые страны обычно сохраняют соцмодернистское наследие — будь то здания или мозаики. Это мои главные мотивы. Кроме того, там нет массового туризма. Я не выношу толпы, спешащие от одной достопримечательности к другой ради селфи. Я также хочу формировать мнение об этих странах через личный опыт. Поверьте, часто увиденное радикально расходится с расхожими стереотипами. Без этих впечатлений я не смог бы писать. Три года назад я получил заказ из Потсдама: создать африканскую композицию для холла. Заказчик, будучи человеком искусства, понимал: написать то, что не видел и не прочувствовал, невозможно. Я поставил условие: никаких сроков, пока не поеду в Африку за вдохновением. Через год я оказался в Эфиопии. В городе Джинка, на крупнейшем рынке, я увидел свою «героиню» — девушку, стоявшую в тени в ожидании покупателя. Атмосфера, цвета, ее окружение стали основой композиции. Через полтора года работа была готова, и все остались довольны. Вот как путешествия влияют на мое творчество: я должен ощутить все органами чувств. Иначе нет смысла подходить к холсту.

— В Центральной Азии вы изучали исламскую архитектуру. Повлияли ли ее геометрия и каллиграфия на ваши композиции? — Здесь небольшое недоразумение: я не изучал исламскую архитектуру.

В странах Центральной Азии я фокусировался на советской архитектуре и монументальном искусстве, особенно на соцмодерне.

— Вы выставлялись в Венеции, Берлине, Ростоке, но также в небольших городах. Как место выставки меняет восприятие ваших работ?

— Город играет ключевую роль в успехе выставки. Портреты воспринимаются почти везде, независимо от национальности изображенных. А вот архитектурные мотивы сложнее. Если нет эмоционального фона, вступают в силу стереотипы. В этом я вижу свою миссию: заставить людей остановиться, увидеть красоту, изменить отношение к явлению. Искусство способно на многое: быть средством диалога, пробуждать чувства, создавать гармонию, провоцировать, обмениваться культурными ценностями, воспитывать. Если в городе мне удается сблизить людей из разных «лагерей» или достичь чего-то из перечисленного — выставка удалась, и место выбрано верно.

— Ваша серия «Архитектуры» в Вике (2022) — это исследование локального или универсального? Может ли панельный дом в Германии говорить с армянским зрителем?

— Выставка в Вике была ретроспективной, с мотивами из разных стран. Признаюсь: у меня мало работ с немецкими зданиями — в основном Берлин и Дрезден. Проблема в том, что после 1990-х панельки в Германии массово утеплили и модернизировали, лишив первоначального облика. Из-за строгих норм контроля над фасадами никто не мог проявить «творческий» подход, как в других странах. В итоге они кажутся мне безжизненными. Армянский зритель, уверен, не почувствует отчуждения: коды восприятия общие для тех, кто соприкасался с соцреализмом. Немецкий зритель тоже не остаётся равнодушным, хотя западные немцы часто воспринимают соцархитектуру негативно.

V. Педагогика и миссия художника

— Вы преподаете в Детской академии искусств — как вы объясняете детям сложные концепции, например, «духовное за архитектурой»?

— В наших гимназиях (Мекленбург — Передняя Померания) одна из тем — архитектура. Дети получают базовые знания по истории, учатся «читать» здания. Когда этот каркас построен, мы переходим к практике. Я убежден: избыток теории пугает подростков, убивая интерес. Я вожу их на экскурсии — один увиденный пример стоит десяти лекций. В мастерской (гимназия частная) у нас есть ресурсы для проектов: макеты, эксперименты. Если после курса хотя бы один ученик выберет архитектуру как экзаменационную тему — я счастлив. Парадокс: само слово «архитектура» изначально пугает многих. Я воспринимаю это как вызов и вкладываю больше сил, чтобы открыть им этот мир.

— В современном искусстве доминируют цифровые медиа. Почему вы остаётесь верны живописи? Может ли она конкурировать с VR и AI?

— Я не из тех, кто живет в прошлом. Я с удовольствием работаю с молодежью — будущее за ними, и у них можно учиться технологиям. Если что-то облегчает мой процесс — почему нет? На уроках я тоже использую цифровые инструменты — это поощряется. Разве художники не пользовались камерой-обскурой? Что касается конкуренции: ее нет. Эйфория временна. Мы создали ИИ, но у него нет эмоционального мира.

— Ваши работы называют «местом тишины». В мире, где искусство часто шокирует, почему вы выбираете созерцательность? — Современный мир живет слишком быстро. Непередаваемое чувство — оказаться в месте, где этого нет. Я пытается трансформировать это ощущение в картинах. Я стал чувствителен к шуму, а в своих работах могу решать, какой будет тишина. Часто слышу, что мои картины «шокируют» людей — возможно, поэтому они хранят «молчание». У изобразительного искусства есть миссия эстетики (не путать с декоративностью «под диван»!). Последнее — пошло и оскорбительно. Я не люблю шум вокруг личности — вероятно, поэтому предпочитаю тишину.

— Если бы ваши картины могли звучать — это была бы армянская духовная музыка, европейский минимализм или что-то еще?

— Над этим не задумывался. Прозвучали бы как опера Шостаковича «Москва, Черемушки»! А если серьезно — это была бы фортепианная музыка, армянская или европейская, в зависимости от мотива. Я работаю исключительно под классику (очень громко).

VI. Будущее и рефлексия

— Вы все ближе к конкретному искусству. Планируете ли полностью уйти в абстракцию?

— Не могу предсказать. Время покажет. Я не представляю, как можно решить: «Через месяц буду писать иначе». Творчество — процесс постоянного развития.

— Каким вы видите искусство через 30 лет? Должен ли художник сегодня быть философом, активистом или просто «творцом красоты»?

— Не исключаю триумфального возвращения реализма — тенденция уже есть. Художник обязан быть философом. Обязан иметь гражданскую позицию. И обязан творить красоту (что я и пытаюсь делать годами). Другой альтернативы не вижу.

VII. Соцреализм и монументальное искусство

— В ваших ранних работах прослеживается влияние соцреализма. Как вы относитесь к этому наследию сегодня? Считаете ли его ценным для современного искусства?

— Это влияние было неизбежным. В школах, дворцах пионеров, вузах доминировал реализм (даже в 1980-е!). Но я не чувствовал ограничений: мы стремились к технике русских или французских реалистов XIX века. Соцреалисты тоже были для нас примерами — мы копировали их работы. Но не думайте, что мы зацикливались на них! Мы жадно впитывали все: книги, журналы, черно-белые репродукции в библиотеках... К наследию отношусь неоднозначно. Всё зависит от конкретных имен и работ. Нельзя сбрасывать все в мусор истории из-за «неправильного» времени. Мастерство есть мастерство. Даже картина с партсобранием или трактористами, если это шедевр, заслуживает сохранения. Это ценное наследие. На Западе его до сих пор делят на черное и белое, без полутонов.

— Преподавая графику в Ереване, работали ли вы сознательно в стиле соцреализма? Как студенты воспринимали этот стиль в 2000-е?

— Сознательно — нет. Была программа, требования вуза, с которыми я часто не соглашался. Дипломники должны были сдавать экзамены, а там ждали определенного стиля... Но я давал студентам свободу. Знакомил их с тем, чего не было в программе. «Отклонения» часто происходили после занятий у меня дома. Учитель тоже воспитывает — и в этом смысле я был «нестандартным».

— Участвовали ли вы в реставрации или документации советских мозаик в Армении? Планируете ли проекты, переосмысляющие соцреализм?

— Я постоянно собираю материалы. Бываю в Армении минимум дважды в год, езжу по республике, фотографирую, ищу информацию. Уже натренировал «нюх» на скрытые сокровища. Круг единомышленников растет — они тоже делятся находками. В тематических группах соцсетей царит солидарность. Кажется, видел все, но всегда находится что-то новое. Пока конкретных планов нет, но если представится возможность — с радостью.

VIII. Книга «Мозаики» и реставрационные проекты

— Почему вы выбрали тему мозаик для своей новой книги? Включает ли она и советские монументальные работы?

—Тему выбрали вместе с Катей Кох (мой соавтор). Мы работаем по принципу: оба должны быть уверены в актуальности и реализуемости. Важно и личное удовольствие. Особый акцент мы сделали именно на советских монументальных мозаиках — это наше принципиальное решение. В книгу вошли исключительно работы периода с 1960-х до перестройки, созданные во всех республиках СССР и часто находящиеся сегодня под угрозой исчезновения. Никакие другие исторические периоды или страны в книгу не вошли. Идея родилась после поездок в Узбекистан и Украину. Там советских мозаик так много, что все не задокументируешь. Мы сознательно искали только наследие соцпериода — от Прибалтики до Средней Азии. Признаюсь: мы выросли в СССР, но мало кто тогда замечал эту красоту в Нукусе или Оше. Все мечтали об «Америках», а мы теперь возвращаемся, чтобы сохранить именно советское монументальное искусство. Сяду в самолет хоть завтра — но только если там ждет еще одна неизученная советская мозаика. Этот фильтр мы не нарушаем ни при каких обстоятельствах.

— Какие самые неожиданные открытия вы сделали, работая над книгой? Есть ли в ней утраченные или исчезающие мозаики?

— Неожиданным не назову, но радостным: мозаики есть везде, вне зависимости от соцсистемы. Миф, что их создавали только для пропаганды, неверен.

Часто они декоративны, нейтральны, вдохновлены локальной культурой: сказками, орнаментами, местными материалами. Важнейший момент: на них нет рекламы. Это свободные поверхности, не кричащие: «Купи меня!» Увы, многие мозаики исчезли уже после выхода книги. Особенно страшное отношение — на Украине после закона о декоммунизации. Государство уничтожило сотни работ. В Армении тоже многое утрачено.

— Презентация книги пройдет в Ереване 30 июля. Будет ли это дискуссия о сохранении наследия? Привлечёте ли местных художников?

— Обязательно! Это одна из целей. Надеюсь, организаторы предоставят возможность. Детали уточняются, но художники и архитекторы точно будут приглашены. Рад, что присутствует Карен Балаян — человек, которого я глубоко уважаю. Приглашаю всех, кому интересна книга и тема. Жду живых дискуссий! Презентация: 30 июля, культурный центр Common Ground Books & Spirits (Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 6). Послесловие Искусство Арама Галстяна — это археология настоящего, где панельные дома становятся иконами повседневности, а педагогика — формой сопротивления рыночному фундаментализму. В мире, одержимом скоростью, его картины предлагают остановиться. Услышать эхо армянских гор в мировой архитектуре. Увидеть, как сквозь штукатурку «миллиметровки» просвечивает Вечность. Его архив из 75 000 снимков — не коллекция, а крик против забвения: «Смотрите, это было прекрасно». И пока его кисть касается холста где-то в ночной тишине, у безликих кварталов еще есть шанс обрести душу.

Photo: Фотографии из личного архива Арама Галстяна.

БЕТОННЫЕ СНЫ АРАМА ГАЛСТЯНА: http://zham.ru/diary/1825-betonnye-sny-arama-galstyana.html

Другие материалы:

- БЕТОННЫЕ СНЫ АРАМА ГАЛСТЯНА

- ГРЕЦИЯ: АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА ОБСУДИЛА С ГЛАВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ЕС ВОПРОСЫ ВИЗОВОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Волшебство в сердце Москвы: Анна Гиваргизян представляет книгу «Сома и Айя. Тайны Светландии»

- ГАРМОНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ:15 вопросов Сибил к 15-летию творческого пути

- Сегодня день рождения отмечает главный редактор журнала «Жам» Анна Гиваргизян