Уильям Сароян о Чаренце

Два обстоятельства побудили меня отправиться в Айастан весною 1935-го, когда мне было двадцать шесть лет: беспокойство писателя и потребность сына увидеть родину своего отца. Я снялся с места, однако, по очень простой причине: я мог себе это позволить. Благодаря писательству, собственным потом я заработал достаточно денег, чтоб оплатить дорогу, как и заработал право перемещаться по своему усмотрению. Я не мог не испытывать постоянного беспокойства, потому что слишком многое в мире мне представлялось неправильным, слишком многое в природе человека, дурным, слишком многое в жизни его бессмысленным. И мне вечно не хватало чего-то в тех, кого я встречал, хотя многих людей я и находил приятными или занимательными. Но приятный человек обычно бывал человеком слабым, а занимательный человек почти всегда ловкачом или же притворщиком, или и тем, и другим.

И тем лучше, я полагаю, что отец мой уже был мертв, а то и в нем я, вполне возможно, усмотрел бы что-то неладное; поскольку же он умер, я сосредоточивал мысль на его достоинствах и не обращал внимания на недостатки — на его неумение добиться в мире успеха, жить в ладу с самым обычным человеческим окружением, воспринимать вещи не так уж всерьез и сводить все к шутке. В мои отроческие и юные годы отец мой был просто хорошим человеком, который умер в тридцать лет. Никто ни разу не сказал о нем критического словечка, так что я и сам в своих расспросах о его жизни и занятиях пытался спровоцировать критику. Попытки мои, однако, остались безуспешными. Худшим, что кто-либо говорил о моем отце, оказывалось то, что он был слишком хорош для этого мира. Я принимал этот взгляд с одновременным восхищением и недоверием и твердо решил для себя при первой возможности отправиться туда, откуда родом был мой отец.

Возможность представилась после выхода в свет первой книги моих рассказов. Я поехал поездом из Сан-Франциско в Нью-Йорк и отплыл на пароходе из Нью-Йорка в Европу. Я отнюдь не заблуждался насчет того, что, оказавшись в Советской Армении, не окажусь в Армении своего отца или в его городе, Битлисе. Мне достаточно было тогда оказаться поблизости от места его рождения, побывать в стране, именуемой Арменией, населенной армянами.

По пути на юг, из Киева через Харьков, Ростов, Орджоникидзэ, Тифлис в Ереван, сердце мое переполнилось великим нетерпением и столь же великой печалью, как если бы мне предстояло прибыть в то самое место, где всех моих родичей, в том числе и отца, вопреки всем их стараниям преследовала неудача: и неудача, в конце концов, погнала отца в Америку, где он сделался, пожалуй, еще бездомней, чем был когда-либо.

По мере приближения к югу в поезде становилось все больше и больше армян. Уже только видя и слыша их, я испытывал огромное удовольствие, а уж куда как приятно было посидеть с какой-нибудь семьей или тремя-четырьмя молодыми людьми, когда присоединяются еще и другие — вместе поболтать и посмеяться. Из всех армян в поезде лишь один оказался человеком политики. Это был очень старый и именитый экономист-теоретик, который преподавал в разных университетах и написал ряд трудов, но даже этот тихо-спокойно разговаривающий человек не больно усердствовал относительно теорий, которые изучал. Это был человек культуры, развитого ума и держался с тем оттенком жизненной искушенности, который как бы подсказывал, что хотя он и посвятил себя в силу целесообразности изучению экономических теорий, не следует думать, будто какой-то из них он отдает предпочтение. Он не подвергал критике и не расхваливал экономическую и политическую систему России и Америки.

Мне нужно было встретиться с одиннадцатилетним парнишкой в вестибюле новой ереванской гостиницы, чтобы тут же услышать от него про все ужасные пороки американской экономической и политической системы. Я часто с интересом подумывал об этом парнишке. Вполне вероятно, что сейчас он среди видных людей Советской Армении, а, может быть, даже Советской России. Я не нашел его сколько-нибудь противным, хотя, как правило, меня раздражают чересчур уж бойкие мальчики. Я в шутку спросил его, а играет ли он на скрипке, и в ответ с восхищением услышал, что у него нет времени на такие безделицы. Мой смех не вызвал на его лице даже тени улыбки. Он просто заметил, что американцы вечно смеются, потому что их экономическая и политическая система полна противоречий и потому что они понятия не имеют о правильных процессах. В конце концов я вполне дружелюбно попросил его сгинуть.

Через несколько часов после прибытия в Ереван я заказал машину с водителем и поехал в Эчмиадзин, где встретил старика с допотопной винтовкой. Он сказал, что сторожит развалины храма Звартноц. Мы походили среди развалин, потом подошли к абрикосовому дереву, старик потряс его, и на травку под деревом попало несколько маленьких абрикосов. Мы подобрали и съели их, и старик заметил, что в нынешнем году абрикосы мелкие. И в прошлом году они были мелкие, но не такие, как в этом. Когда мы вышли на простиравшуюся за руинами храма равнину, я неожиданно спросил: «А где Битлис?»

Старик взглянул на меня, и я увидел, как глаза его тронул смех.

— А что, — сказал он,— твои родичи из Битлиса?

— Да,— сказал я.

Справа был Арарат. Старик поворотился чуть влево и уставился вдаль — на равнину, катящую золотистые волны трав. Он вытянул по правому боку руку, потом стал медленно поднимать ее, точно это было некое механическое устройство, специально созданное для того, чтоб указывать направление к Битлису. Он направил взгляд по вытянутой руке, как если б рука его была винтовкой.

— Битлис,— сказал он.— Если идти по этой прямой, через шесть дней и ночей будешь в Битлисе. Ну, давай, иди.

Я расхохотался, ведь он все это разыграл ради моего да и своего развлечения, и старик тоже хмыкнул. Частенько приходиться слышать о том или другом человеке, что это прямо-таки характер из книги. О старике, однако, я не сказал бы такого. Это был человек от земли и от жизни Армении, неученый крестьянин, трудно живший весь век свой, но первое, что он сделал,— потряс абрикосовое дерево, дабы поделиться со мной, чужестранцем, той малостью, какую имел. В Ереване я провел шесть-семь дней, и пришло время продолжить поездку: через Тифлис в Батуми, пароходом по Черному морю в Севастополь, оттуда поездом в Москву. Дня через два после моего прибытия в Москву молоденькая женщина, мой интуристовский гид, предложила мне пойти засвидетельствовать свое почтение Чаренцу, занимавшему люкс с балконом в лучшей гостинице города. Моя гостиница «Москва» находилась чуть к западу от Красной площади, за Василием Блаженным и Москва-рекой. К востоку от Красной площади, в самом центре города, находилась гостиница, где жил в то время Чаренц. Мы с гидом поднялись на лифте на третий или четвертый этаж, прошли по коридору и остановились у открытой двери. Откуда-то изнутри быстрым шагом вышел улыбающийся Чаренц, мы обменялись рукопожатием и заговорили по-армянски. Потом он что-то сказал по-русски молоденькой женщине, и она удалилась, по-английски сказав мне, что оставляет нас вдвоем и вернется за мной через часик.

Была середина дня в июне 1935-го, и с тех пор Чаренц не выходит из моей памяти. Я хотел написать о нем, но не сделал этого по ряду причин. Во-первых, потому что написанное мною могло быть неверно понято и соответственно поставило бы его в неловкое или затруднительное положение, причинило бы беспокойство, личные неприятности, а то и всерьез повредило бы. Я не мог брать на совесть такой поворот вещей. Я мог только год за годом молиться о том, чтобы выпавшее в удел ему, где бы он ни был, его судьба, жребий не оказались для него непосильными. Я уже тем был счастлив, что встретился с ним, и хотя сам он не подал мне ни малейшей мысли не писать о нем, или о Советской Армении, или о Советской России, я почувствовал, что этого ему не позволила его личная отвага и гордость, и понял, что его открытое, теплое, во всем безукоризненное обращение со мной — следствие абсолютной уверенности в моем благоразумии. Во-вторых, я не писал о нем, потому что не знаю его поэзию, поскольку она на армянском, а читать по-армянски я не умею. И наконец, потому что я видел его всего-то два-три раза. И все же, думаю, кое-что я могу сказать о Чаренце.

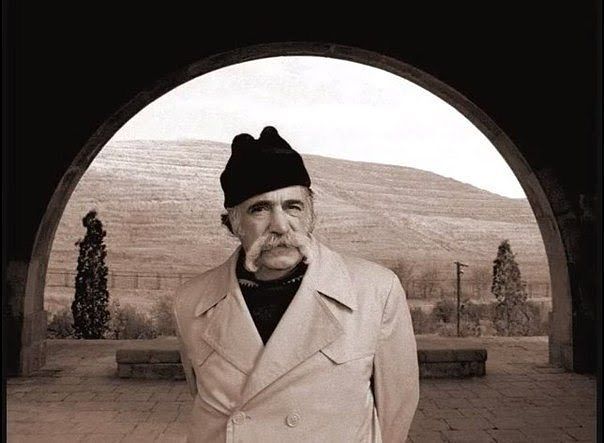

Начну с того, что я не в состоянии был заметить сразу же, какой он маленький и щуплый и какой не красивый. Я уверен, что Чаренц должен был уловить мою реакцию на размеры его и наружность, но сам он не позволял себе не малейшей на то реакции. Не прошло и полминуты— и он перестал быть маленьким. Его размеры никакого значения не имели. Он уже не был некрасивым, он стал одним из красивейших. В его голосе была теплота, глаза у него были ясные, быстрые, умные. Чаренц был совсем не то, что ты видел момент,— не маленькое тело и довольно гротескная крупная голова с кривым чрезмерным носом, а личность, а дух живой, для которого сосудом, вместилищем по чистой случайности явилось то, что явилось. Я не мог не испытывать чувства гордости от одного только нахождения в его присутствии, а он, в свою очередь, дал ощутить мне, что гордиться моим нахождением у него. Это вовсе не значит, что наша беседа сводилась к обычным проявлениям сердечности и взаимным комплиментам. Совсем наоборот. Мы встретились с ним как соотечественники и товарищи по перу и очень скоро, откинув в сторону этикет, заговорили как друзья, которые просто не виделись раньше.

Словом, Чаренц мне понравился сразу, но куда важнее этого было то, что в нем я почувствовал истинно великого человека. Человеческое величие— вещь, объяснить которую трудно, и не один из нас ошибается в своих догадках относительно встречаемых им людей. Чаренц мне показался великим, наверное, потому, что в нем являлось смешение изумительных достоинств и забавляющих недостатков. Возвышенность и независимость духа сочеталась в нем с комической заземленностью, острый ум и соображение— с любопытством чуть ли ни простачка, глубокое благородство манер— с какой-то дразнительной злостью, которую очень легко было принять за грубость. Но он был вовсе не груб, он был остроумен, и острил он из боязни напыщенных положений. Он был стремительный, в нем чувствовалась страсть и ярость— ярость творческой личности, в своем страстном стремлении к истине обманутой, подкошенной силами, которых не обойти. Силы эти навязывали свою, казалось бы, разумную и, тем не менее, стеснительную целесообразность. Многие видные армяне, с которыми я встречался и в Армении, и в России, держались явно с предосторожностью в разговорах со мною. Я мог, например, задать, на мой взгляд, совершенно невинный вопрос о жизни армян в конкретном городе и в ответ услышать что-то расплывчатое, исполненное осторожности, если не сказать подозрительности. В моем опыте ничего подобного не было, но я понял довольно скоро необходимость такой осторожности. Чаренц, однако, ни о какой осторожности просто не мог заботиться. Он говорил именно то, что хотел сказать по каждому пункту нашего разговора, и его речь все еще оставалась свободной, все еще не желала лишаться права своей свободы. В то же время он мог сказать вдруг что-то вовсе несообразное, ни в какие ворота не лезущее, но я заметил, что в этих случаях он и сам хмыкал или бурчал себе что-то под нос. Я без труда успевал за скоростью его речи, и его армянский был мне понятен, потому что говорил он просто и ясно. И в моем армянском ничего его не коробило. В сущности, ни разу не возникло необходимости, чтобы я повторил что-то мной сказанное или же выразил это иначе. Чаренц сказал: «Ты пишешь на английском, но все равно ты армянский писатель». Я согласился и заметил, что, хоть и я не знаком с его творчеством, мне кажется, он, при том что пишет на армянском, по сути своей— всемирный писатель. Чаренц сказал: «Возможно, или будем надеяться, что так, хотя, я думаю, быть армянским писателем тоже вполне достаточно». Не надо думать, будто я помню и воспроизвожу в точности сказанное нами в тот день друг другу. Прошло почти двадцать лет, и я, конечно, не помню. С точки зрения содержания, смысла, большую часть того, что было сказано между нами, я до сих пор не забыл и никогда не забуду, но сами слова, в каких тогда это сказалось, за давностью лет утратили точность. Чаренц, например, сказал мне, что он отрекается от своих ранних произведений, а я ему сказал, что никакого значения это не имеет, потому что произведения живут своей собственной жизнью, и положить конец этой жизни даже ему самому дано не более, чем мне. Чаренц посмотрел на меня с мгновенной улыбкой. «Да, — сказал он,— это точно».

Когда он сказал, что отрекается от своих ранних произведений, он ожидал, как мне показалось, что я ему поверю, но когда в ответ я заметил ему, что не верю, он, как мне показалось, был только рад. Такой вот пример того, как протекала наша беседа. Самое лучшее, самое драгоценное в ней составляло не сказанное как таковое, а истинное значение, смысл сказанного, питаемый внутренними мотивами и тем, что передавалось нами друг другу не словами, а интонацией, паузой, взглядом.

Я нашел Чаренца полным энергии и идей, оживленным, здоровым, но чуть погодя я нисколько не удивился, обнаружив в нем и глубокую встревоженность духа, и просто болезнь. Внезапно он попросил у меня извинения, для того чтобы ненадолго уединиться и самому оказать себе медицинскую помощь. Ни объяснений, ни неловкости с его стороны не было. Я вышел на балкон и стал рассматривать прохожий народ. Минуты две спустя он появился на балконе, и мы продолжили свой разговор, словно и не было перерыва. Но после этого я не мог не задуматься о его жизни — обо всей его жизни, о его детстве, юности, молодости,— и я понял, что в ней с самого же начала через край было боли, печали, гнева, разочарований, горечи, ненависти и всего еще прочего, что одного способно прикончить, другого же привести к величию.

В Ереване я встречался со многими армянами, молодыми и пожилыми, и я почувствовал, что все они люди моей семьи, рода, включая даже тех, кто мне не понравился. Но только позже, оказавшись в Москве, я встретил армянина, в котором увидел и самую достойную внимания личность, и, вне всяких сомнений, человека самого развитого, цивилизованного, значительного, мыслящего, смятенного, несчастливого и, со всем этим, очень верно символизирующего собою несокрушимость армянского духа, жизни, культуры— где бы то ни было на земле. Я пожелал Чаренцу приехать в Америку, погостить в ней или даже пожить. Он улыбнулся и чуть заметно качнул головой. «Я здесь— сказал он,—ты там, кто-то где-то еще. Пускай так и будет».

Чаренц был мне братом и до сих пор остается им. Я встречал многих писателей в разных странах. Но ни один не произвел на меня большего впечатления, чем Чаренц, хотя я и по сей день не знаком с его творчеством— и мало что знаю о его жизни. Он пришелся мне по душе. Я был от него в восхищении. Для меня гордость быть его соотечественником и товарищем по перу. Остаюсь преданным его памяти.