Геворг Башинджагян: пейзаж как высказывание

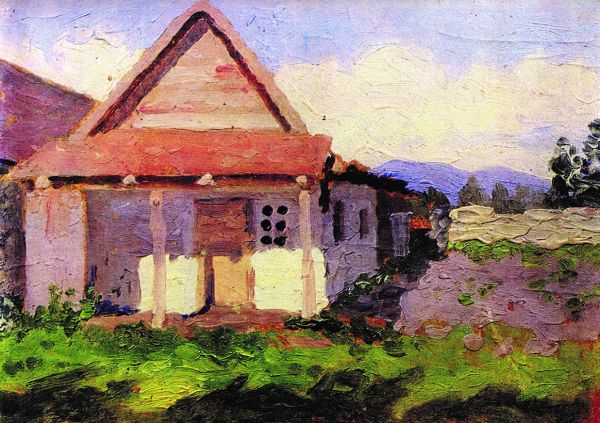

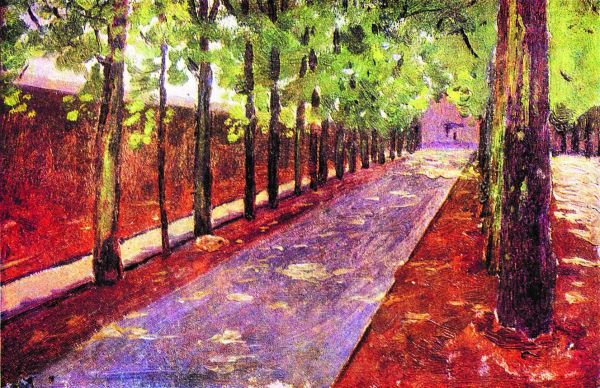

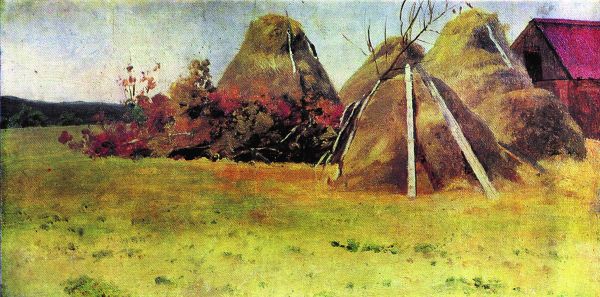

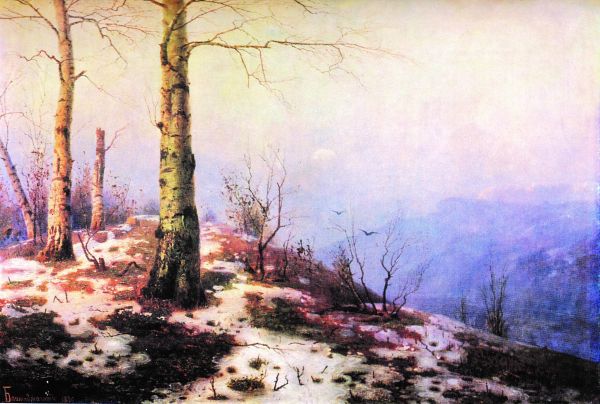

Пейзажная линия в армянской живописи традиционно сильна. Геворг Башинджагян (1857-1925) – один из тех, кто привил ей уверенность и основательность. Не будучи художником, стремящимся к броским эффектам, он был из тех, кто всегда искал настроение – чаще всего лирически-тревожное. Его пейзажи – не фиксация, а именно интонирование, и первое ощущение их статики крайне обманчиво.

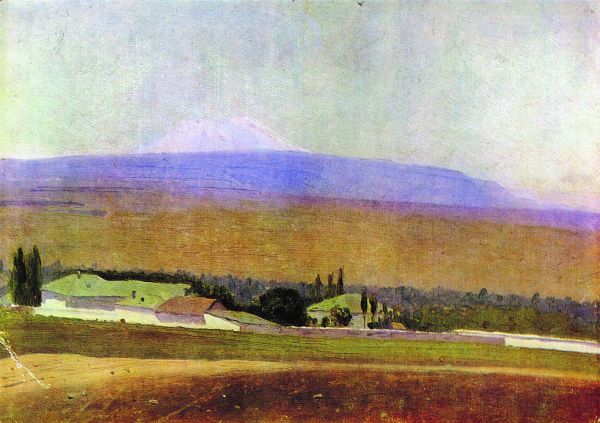

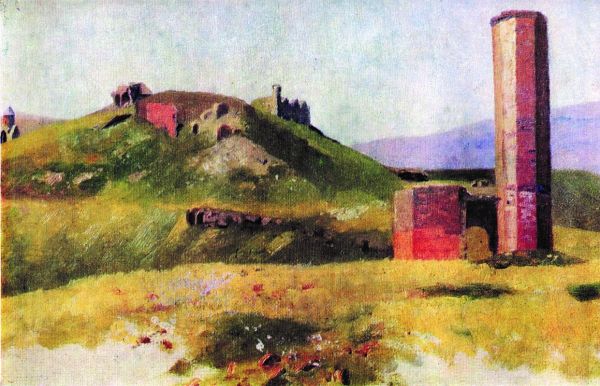

Башинджагян большую часть своей жизни провел в Грузии. При этом окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге у Михаила Клодта, много путешествовал, выставлялся и в России, и в Европе (в частности удачно в Париже в те времена, когда еще «бушевали» импрессионисты, с которыми стилистически он не был никак связан). Но, безусловно, ощущал притяжение Армении – не случайно его армянские пейзажи, такие как «Арарат», «Озеро Севан» написаны в разных вариациях, и выглядят в ряду его многочисленных работ определяющими, обозначающими его отношение к пейзажной живописи как таковой. Эти работы проходными назвать невозможно.

И мотивы тревоги, предощущения трагедии – они есть в этих работах, даже самых умиротворенных. Это тот случай, когда происходит подлинное слияние с Родиной – по-своему воплощенное волнение за нее.

Художник, как правило, очень тонко чувствует именно хрупкость, а не устойчивость. И «Арарат» Башинджагяна, взятый им издалека, обобщенно, почти символический – это, безусловно Арарат в Библейском смысле, некий образ того рая, где человечество может спастись от своих грехов.

Возможно, это и идея объединения армянства как народа, рассеянного по миру, а Башинджагян в это объединение верил. Он вообще свято верил в свою страну, в ее будущее, и всегда пытался передать в первую очередь ее образ, никогда не впадая в пустое самовыражение.

«Служи народу, не жалей своей души, и помни, роскошь ждет одних, других – гроши», – писал Саят-Нова – любимый поэт Башинджагяна, преданность (именно преданность) стихам которого он сохранял всю жизнь, что можно отнести к парадоксам. Саят-Нова, живший в XVIII веке, – певец чувственной любви и аскетичный, отстраненный наблюдатель Башинджагян оказались в некой точке соприкосновения – не во времени (в таких случаях время не играет никакой роли), но в понимании жизни и ее преходящести.

Противоположности часто сходятся. И это именно тот случай, когда один художник, выражавший себя через слово, и другой, выражавший через изображение, каким-то образом дополняли и поддерживали друг друга.

Но вернемся к картине «Арарат». Из нейтрального по сути пейзажа порою вычитываются смыслы, которые могут казаться надуманными. А трактовка пейзажа как некоего патриотического высказывания – и вовсе странность. Но Башинджагян тем и притягателен, что далеко выходит из ряда тех, кто бездумно воспроизводит реальность. Особенно это относится к его армянским работам. Не столь важно, утопичны были его идеи или нет. Но здесь Арарат – такой, какой он есть, скрыто приобретает черты ковчега, исходного пристанища или напоминания человечеству о том, что уже было и снова может его ожидать.

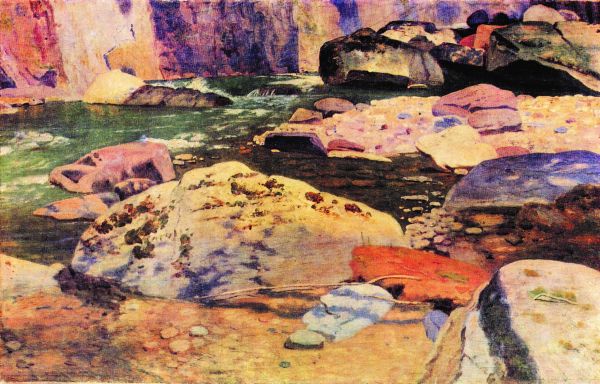

Было еще одно место, которое притягивало Башинджагяна. Это озеро Севан. Он ловил каждое его настроение и был просто заворожен им. Насколько Арарат был для него неким кораблем, уплывающим в небо, настолько Севан символом Армении как чего-то непознаваемого, того, что ежеминутно нужно если не открывать, то хотя бы наблюдать за тем, что с ним происходит.

Вообще, когда говорят о маринистике в широком смысле, прежде всего вспоминают Айвазовского с его вздымающимися волнами, катастрофами, людьми, спасающимися от кораблекрушений. Башинджагян в этом смысле – полная противоположность. Ужасы, связанные с водной стихией, его не интересуют.

Естественно, его водные пейзажи не представляют собой некую идиллию, где парочки плавают на лодочках под зонтиками и любуются видами. Напротив, они полны грозовых предощущений, полны скрытой энергии. Хотя и бывает, что она прорывается наружу, надвигается, даже при всей сдержанности и самообладании художника.

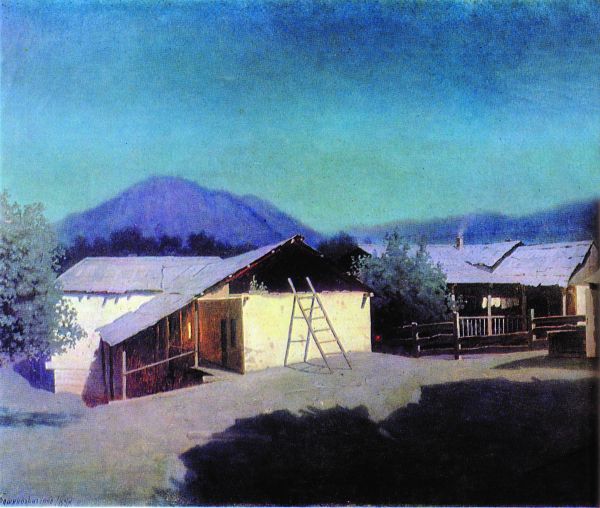

Башинджагян меньше всего художник убаюкивающий. Его пейзажи безлюдны, что уже заставляет насторожиться, они лишены нарочитой эффектности, и, как часто отмечают, они в основном ночные. А ночь опасна по определению. Если сравнивать это с современной фотографией, фиксирующей реальность такой, какая она есть, степень присутствия Башинджагяна в его работах максимальна, но на первый взгляд абсолютно неощутима. Но она – во всем, и прежде всего – в выборе не натуры даже, а ракурса.

Именно это самая сильная его сторона. Он всегда находил некую точку в пространстве так, чтобы пейзаж переставал быть набором воды, скал. В этом смысле Башинджагян не только художник, но отчасти и композитор, который не становится заложником пространства, а свободно пребывая в нем, им распоряжается, точно зная, откуда смотреть и что выхватывать. Будучи уверенным, что его взгляд на тот же самый пейзаж никто никогда не повторит. Настолько он не просто авторский, а присвоенный и, кроме него, этот выбранный им вид никто не ухватит.

Отсюда и привычка работать с натуры, а не в мастерской. Мастерская дает простор воображению (а его у Башинджагяна было в избытке), но не дает эффекта присутствия. Ощущения, когда тебе могут диктовать воздух, звуки, журчание ручья или шум волн, крики птиц. Кабинетные пейзажи, написанные по памяти, – это совсем не то же самое, какими бы безукоризненными они ни казались.

Почему Башинджагян не любил вводить в свои пейзажи людей? Ну а много ли людей в пейзажах Шишкина или Левитана? Это не свойство взгляда, это свойство жанра. Все, что стягивает на себя внимание, мешает остальному, а именно подключению к эмоции, которую природа способна передать сама по себе безо всякого вмешательства, – возникает препятствие между картиной и зрителем. И в работах большого художника это значимое отсутствие производит порою шоковое впечатление. Потому что ты смотрел на то же самое, и ничего не увидел. А он словно бы открыл тебе глаза.

Башинджагян создал свой очень закрытый мир, внутри которого бушуют нешуточные страсти. Мир, лишенный равнодушия, переполненный событиями. Те армянские пейзажисты, которые пришли за ним, работали по-разному, часто совсем по-другому, но именно эту страсть, как бы запечатанную внутри невинного, казалось бы, по жанру пейзажа, они так или иначе использовали – или так же затушевывая ее, или давая ей во всей полноте вырваться на свет.

Текст: Анна Гиваргизян. Журнал «Жам».